今日は、NYでリーダーシップ育成など多方面で人材育成に関わっているマウリーンさんのワークショップ+お話を聞く機会を持つことができました。少人数での開催だっため、ゼミでパフォーマンスアプローチに取り組む院生、ゼミ生と、パフォーマンスアプローチで研究、実践されている方を中心に行いました。活動の中から見えてきたことに「問いかけ」その問いからさまざまな気づきを促す。さすがです!とても知的にも情動的にも刺激のある時間となりました!いろんな意味でジウンがめちゃくちゃ活躍してくれました✨

妖怪Vtuberの花琴いぶきさんから学ぶ

今日のサブゼミでは、妖怪Vtuberの花琴いぶきさんに、Vtuberのためのアバターづくりの講座をしてもらいました。

チームラボのバッキーもきてくれて、ゆうな、まの、けんせい、ユンヨンに教えてくれました。

このチームがゼミのみんなに今度講座をし、岸ゼミ全員が作れるようになったが、地域に向けて実践していきます。

留学生による「違う文化に身を置くこと」の冊子が完成しました!

岸ゼミの留学生ースリン、えり、リシ、ヨンミンが中心となって、「違う文化に身を置くこと」の冊子を発刊しました。留学生が日本で何を経験し、何を学び、何に困り、どう解決していったのかをまとめた本です。留学生たちの体験を軸とした当事者研究の成果です。また、海外留学した日本人学生の留学経験もつづられています。関心のある人は岸ゼミに是非コンタクトください。

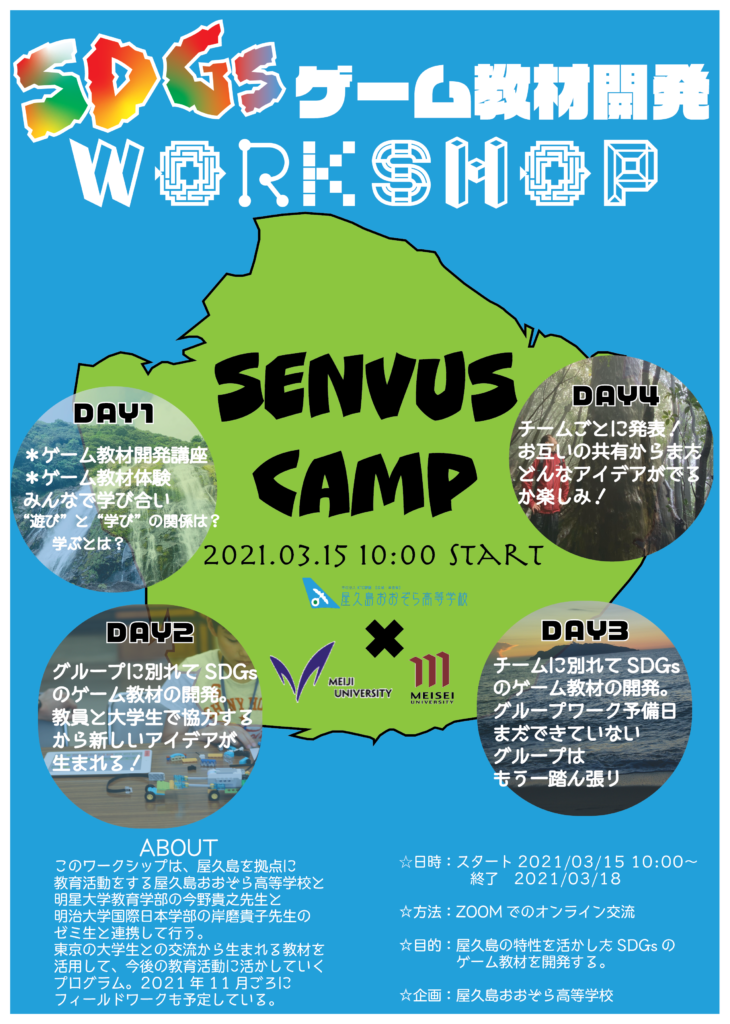

屋久島と連携したオンラインプロジェクトーSDGsカードゲーム開発

屋久島のおおぞら高等学校と明治大学岸ゼミ&研究室および明星大学今野ゼミの地域連携&高大連携プロジェクトを2021年3月15日から18日までの4日間で実施しました。2021年に屋久島でのゼミフィールドワークを予定していましたが、COVID19感染防止のための緊急事態宣言下であったため、2020年度はオンラインで実施することになりました。2020年度のSENVUS実践では、屋久島の地域をテーマとしたSDGsと関わるゲーム教材を開発しました。1日目(15日)は、遊びと学び/発達について、教材開発のプロセスについて、SDGsについての講義を午前に行い、午後には実際に既存のカードゲームを経験しました。そして、2日目と3日目には、屋久島のおおぞら高校の先生方と明治大学の学部生および院生と明星大学の学部生の4つの混合チームがそれぞれ開発するゲームの企画をたて、4日目に発表しました。どのチームの企画も屋久島という地域をリソースとして遊びながら、屋久島をテーマに自然や世界の課題、SDGsについて学びあう工夫がされたものでした。今後これらを実際に開発して、2021年度には屋久島の学校や地域でこれらのゲームを実践していく予定です。

★プロジェクトの詳細はこちら

http://allstars.m-kishi.com/senvas/

★プロジェクトの報告はこちら

(作成中)

シリア人留学生ヤーセルさんと語るオンラインイベント実施!

2021年1月13日(水)に、国際日本学部の学生を対象として、シリア人留学生ヤーセル・ジャマルさんと語る会を岸ゼミ企画のオンラインイベントとして実施しました。

ヤーセルさんは、シリア内戦が始まる前、ダマスカス大学に在籍する学生でした。内戦のため学業を続けることができず、来日。UNHCR難民高等教育プログラム(Refugee Higher Education Program – RHEP)の奨学制度を利用して、明治大学国際日本学部に入学し、2021年度に卒業する予定です。

在学中、シリアの現状や難民の現状を多くの人に知ってもらいたいと日本各地で講演をされてきました。学部では「学生としてのヤーセルさん」と関わりますが、難民として、そして家族を支える長男としてのヤーセルさんについてはなかなかこれまで話を聞くことができなかったため、ヤーセルさんと彼のゼミの仲間でオンラインイベントが実施されました。

詳細はこちら(ウェブページ)

http://allstars.m-kishi.com/with_yasser_2020/

以下、企画・実施のメンバーからの報告です。

https://www.meiji.ac.jp/nippon/info/2020/6t5h7p00003ah9sb.html

Love Your Unique Selfプロジェクト企画!

みなさんこんにちは、ふうこです!

本日はワークショップのご案内です👏🏻

このワークショップは、たみ、ゆうほ、ふうこの3人を中心に、ゼミ生や友達に協力してもらいながら準備してきました。

テーマはアイデンティティ×多文化共生。

多文化共生の視点から、参加者のみなさんと一緒に「自分らしさ」について考えていけたらと思います!

2人の素敵なゲストスピーカーさんにもご登壇いただく予定です!

ぜひ、お楽しみに!🍀

詳細はこちらのHPもぜひチェックしてみてください〜👇🏻

2020年11月17日の朝日新聞にゼミが紹介されました!

2020年11月17日の朝日新聞にゼミの取組を紹介いただきました。4年生からはるか、かずや、そして、3年生からこうせいとしゅんがインタビューに協力してくれました。Online Social GatheringやVRを活用したフィールドワークなど紹介していただきました。嬉しい!

11月11日 社会構成主義の実践としてのリサーチを考える

あっという間に11月。

今日の4年生ゼミは、ガーゲンの「現実はいつも対話から生まれる」の第4章で、社会構成主義の実践としてのリサーチ。

岸ゼミでの研究を意味づけることができるとても重要な回だったな、って思います。岸ゼミの研究スタイルはアクションリサーチ。現場に関わりながら、現場と一緒に成長しながら、現実(改善、活動)を作っていく。そのプロセスそのものが研究だし、その結果が研究知見。

論文以外の研究知見の示し方などArt Based Reserchにも少しふれつつ、既存の論文フォーマット以外の研究の価値、意味を考えるとてもいい機会でした。

10月9日 高尾山へGO

三蜜をさけての活動ー高尾さんへGOです。山での楽しみ方をRinaに教えてもらいながら、山登り。ただ登るだけじゃなく、山の楽しみ方を見せてもらいながら良い時間となりました!

20201107 グラレコ合宿

岸ゼミでグラレコを研究する5人でグラレコ合宿を実施!グラレコは、一人ひとりの多様な考えや価値観を「つなぐ」舞台。このノウハウや理念を言語化し、本にするのが目的。これから岸ゼミに入ってくる後輩たちに送りたい、ということで卒業プロダクトのひとつとして取り組んでいます。

とにかく考えを言語化し、理論とも結びつけ、論理的にかつ読みたくなるような言葉にしていくようにしました。

言葉づくりは楽しい!「知っていること」に頼らず、知らないママでも会話をはじめながら、言葉を完成させていくことに喜びと楽しみを感じながらの2日間!

ヴィゴツキーやヴィトゲンシュタイン、パフォーマンス心理学をおさえながら、なぜグラレコが必要なのか、その意味や意義を経験そして、文献から抑えていきました。まとめたものは、本にしてゼミの今後の教材として利用する予定です。