岸ゼミに関心をもってくれたみなさん

こんにちは。岸 磨貴子です。

これからゼミ選びが始まりますね。

このグループに参加してくれたみなさんは、岸ゼミに関心を持ってくれたとのこと、とても嬉しく思います。

岸ゼミの日々の活動については、ゼミ生が中心にインスタで報告してくれています。

https://www.instagram.com/kishiseminar.meiji/

ゼミの様子や、ゼミ生が普段、何を考え、どういう活動をしているのか知れるきっかけになると思います。

動画で様子も配信しています。

http://m-kishi.com/m-kishi-seminar/

入室試験やガイダンスでもらう質問などをまとめたものはこちらです。

まずは、情報収集の時期かと思いますので、以上の情報が参考になればと思います。

時折、こちらのほうでも情報をアップデートしていきます。

<入室までのスケジュール>

11月20日(月)12:00~11月22日(水)23:59まで:学生の演習試験一次申し込み

12月2日:一次試験(面接または志望動機書)

12月5日:Oh-o!Meijiの本グループにて合格発表

<ゼミ試験について>

ゼミ試についてご案内します。

【ゼミ試の方法について】

ゼミ試はいかのいずれかで実施します。

(1)対面での面接

対面での面接は、12月2日(土)に行います。

どうしても土曜日の予定が合わない場合は、12月1日(金)の午前中も対応可能です。

時間は、10-15分程度です。

面接時間については、応募者が決まってから希望を聞きます。

(2)Zoomでの面接

留学中や出先の学生たちはZoomで面接ができます。

時間は、10-15分程度です。

面接時間については、応募者が決まってから希望を聞きます。

(3)志望動機の動画

映像で志望動機について語ってください。

3−5分程度の動画です。

志望動機についてZoomの録画機能で撮影してもよいですし、

みなさんの関心やみなさんのことがわかる写真や動画などをインサートして編集したものでもOKです。

(4)志望動機書

志望動機書をA4 2枚程度で書いてください。

内容は、以下の【ゼミ試の内容】をみてください。

かならず、志望動機書には1枚、自分らしさを表す写真を1枚含めてください。

【ゼミ試の内容】

(1)志望動機

・みなさんの志望動機を是非聞かせてください。

どんなところに関心をもって、岸ゼミを希望しましたか??

(2)関心のあるテーマまたは方法

・みなさんの関心のあるテーマ、または、どんなジャンルのアートに関心があるか教えてください。

岸ゼミでは、アートベース・リサーチ(Arts-Based Research:ABR)に取り組んでいます。ゼミ生が取り組むABRは、テーマから入るものもあれば、ゼミ生が関心のあるアートのジャンルから入ることもあります。そのため、以下のいずれかについて教えてください。

みなさんの興味のあるテーマ(たとえば、共生、無意識のバイアス、特権、差別・偏見、まちづくり、学びほぐし、探究学習、ワークショップ、創造的な教育など)は何ですか?

または、どんなジャンルのアートが好きか教えてください。アートといっても、音楽、絵画、彫刻、演劇など専門性を必要とするアートに限らず、日々の生活でみなさんがふれている写真、映像、物語、絵本、漫画、イラスト、仮面、インプロ(即興演劇)、ワークショップ、日常の音、自然、工作、プロジェクションマッピングなど、人を惹きつけるメディアのことです。また、今の段階で、技術的にできなくても、将来的にやっていたいことでもOKです。たとえば、映画を作りたい、ドラマを作りたい、ドキュメンタリを作りたい、3DCGモデリングを作りたいなどです。

(3)ゼミの2年を通してやってみたいこと、なってみたい自分は?

(What are you becoming?)

みなさんがこの2年間を通して、こうなりたい、こういう経験をしたい、こんなことをやってみたい、というのを聞かせてください。岸ゼミでは、いろんな活動があり、その度に、「このゼミ生にちょうどいいかも!」と個別に声をかけることもあります。たとえば、小学校でワークショップを学校教員に依頼された時、小学校教育に関心のあるゼミ生に声をかけたり、ICTに関心があるゼミ生には、アカデミックICTのSAに声をかけたり、ファシリテーション力をつけたい人は、ワークショップなどをまかせたりしています。

以上の3点です。他にも、アピールしたいことなどがあれば是非、面接や動画で教えてください。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。

***

このページは岸ゼミ入室のための情報をまとめたページです。

岸ゼミってどんなところ?という情報も少し載せています。

インスタグラムでもゼミの様子がみれますのでそちらも参考にしてください。

インスタグラムでもゼミの様子がみれますのでそちらも参考にしてください。

インスタグラム:kishiseminar.meiji

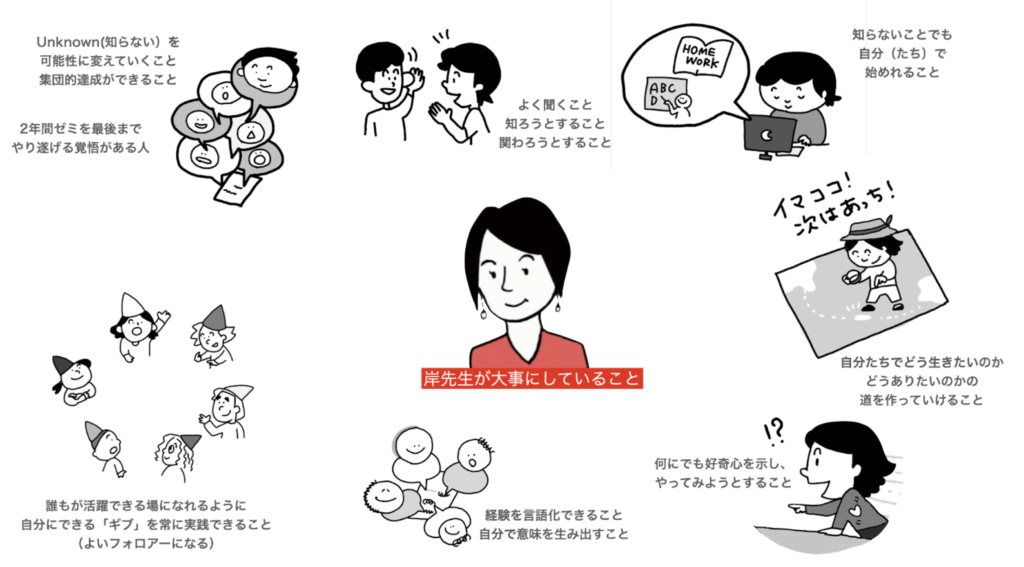

ゼミ紹介ビデオはゼミページのウェブにアップされていますが、東進ハイスクールが取材&映像配信しているものもありますのでシェアします。ゼミの活動を取材いただいたのでイメージがわくと 思います。岸ゼミの専門は「教育工学(Educational Technology)です。様々なメディアやテクノロジーを活用して、多様性のある人々の才能が発揮できる教育/学習環境をつくっていくことを実践しながら研究をしていきます。

また、ゼミの個別相談会の資料も準備しましたので、気になるところがあれば是非、質問をしてください。

★資料はこちら

https://docs.google.com/presentation/d/1TYh9i0RrLQoZM20sU1zacgTqB7VoEmR2njUnVOpz2Oo/edit?usp=sharing

<入室における選考方法>

・志望動機書または(or)面接のいずれかにて選考します。

<入室における選考方法>

・志望動機書または(or)面接のいずれかにて選考します。

応募する上で重要なこととして、2年間のゼミを最後までやる覚悟があるかと自分に問うて「ある」であれば応募ください。就職活動、部活など忙しいときもあるでしょう。そんなときは「今忙しいから」と丁寧にコミュニケーションをとって、状況に合わせてゼミに参加すればよいです。しかし「忙しいからやめた」ということになると、共に学ぶゼミ生にネガティブな感情を与えますので、どんな困難も共に乗り越えて2年間を過ごすことを前提に応募をしてください(ただし、場合によっては教員のほうからゼミ転を進めることがあります)

(1)志望動機書

・A4 1枚以上で作成してください。

・名前、学籍番号、写真(顔がわかるもの)を含めてください。

・志望の動機、ゼミでやりたいこととその理由について書いてください。

・提出先:クラスウェブを通して提出してください。

(2)Zoom or 研究室での面接は以下の日時のうち10分程度行います。

<ガイダンスにおける学生からの質問>

Q:ゼミの研究テーマは?

ゼミで取り組むテーマは、アートベース・リサーチです。写真、映像、詩的探求、演劇、ARやVRなど最新のテクノロジーなどを使い、ひとりひとりの個性が発揮できる学習環境や教育環境をデザイン、実施していきます。

Q:岸ゼミではなんでもできると聞いたのですが、逆に自分の専門性がわからなくなりそうで心配です。

岸ゼミの研究分野は「教育工学」です。教育工学の研究は世界中で行われ、日本教育工学会もとても大きな学会です。企業や人材育成の分野ではinstructional Design、学校現場やワークプレイス研究ではLearning Scienceとも言われます。教育工学では、学校教育、人材育成、企業教育、インフォーマル教育、コミュニティ開発(コミュニティにおける教育)、異文化理解教育、教材開発、ワークショップのデザイン、場のデザイン、異文化共修、日本語教育など、人が学ぶ場が研究対象です。主に、「人はどのように、なぜ学ぶのか」という心理学と、「人が学ぶためにどう支援していけるのか」という工学的アプローチの両方から実践研究することになります。こういったことを理論として知るだけではなく、実践できるようになることが大切です。ゼミで「なんでもやっていい」というのは、教育工学の観点から実践をデザインし、実施し、評価ができることだということです。

日本教育工学会

https://www.jset.gr.jp/

また、岸ゼミでは「知る」=「関わる」「つくる」であることを大切にしています。これまでみなさんは「知る」=「教えてもらう」という教育を受けてきました。ですのでゼミでも専門を身につけるためにゼミに入って「教えてもらう」という意識がどこかであるのではないでしょうか。本来、人が「知る」「わかるようになる」「できるようになる」のは、コミュニティへの参加を通してできてきました。ところが、学校教育に慣れてしまったわたしたちは「教えられる」ことが当たり前になっています。岸ゼミでは、知るということを「関わる」「つくる」であることを実感すると同時に、実践をしながら理論を学び、理論を実践にいかしていくことを大切にしています。

Q:ゼミの雰囲気は?

ゼミのコンプセトのひとつはnon-knowing growing(unknowability:わからないことに挑戦しながらの成長)を通した頭一つ分の背伸び(a head taller)です。わからないことを楽しみながら、一歩一歩進んでいます。下記の映像はガイダンスで雰囲気の質問を受けて、ゼミ1期生と2期生の様子を撮影しました。

1期生

2期生

3期生

4期生

5期生(第3回目のゼミの様子)

Q:外部連携はありますか?

ゼミ生が自分達でプロジェクトを企画して実践研究を進めますが、その上で必ず当事者である外部の人とつながることになります。教育関係が多いのですが、学校と連携してワークショップを実施したり、教育関連者とインプロワークショップを実施したり多くあります。

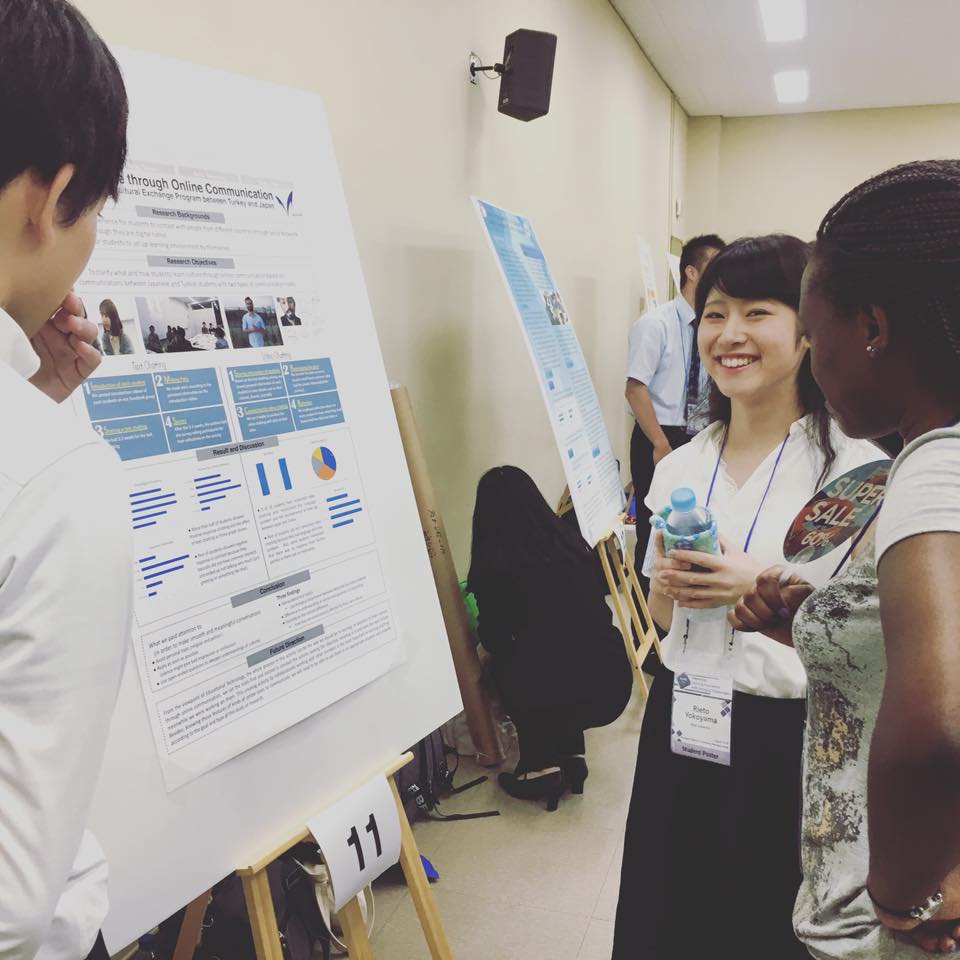

Q:韓国や中国へ学会に行っていたようですがそれはなぜですか?

毎年希望するゼミ生は、国外学会へ参加します。1期生3件、2期生は1件(大学の試験期間と重なったため)3期生は4件、国際学会で発表をしました(4−5期生はコロナのため国際学会渡航なし)。英語で他国の学生(主に大学院生)と議論するのはとても勉強になると思います。自由参加です。2023年度の国際学会(International Conference for Media in Education)中国での開催予定です。

Q:フィールドワークについて教えてください。

岸ゼミでは1年に1度国内外でフィールドワークを実施します。1期生は日本の秋田県五城目町とトルコで、2期生はフィリピンのミンダナオ島のバトバト村でフィールドワークをしました。他、国内のNGOを訪問したりもします。

秋田県五城目町は町おこしで有名な場所です。五城目町とのつながりはありますので、関心がある人は五城目町での各種イベントに参加可能です。プロが制作した五城目町の紹介ビデオあがりますのでご参考に。

2期生のフィリピンでのフィールドワークはこちらからご覧ください。

Q:教育工学の領域をあまりしらないのですが学校教育がメインですか?

教育工学の領域は広く、学校教育だけではなく、生涯学習、インフォーマル学習、人材育成、ワークショップ、プロジェクト型学習、組織運営などがあります。工学は、ハイテクノロジーのイメージもありますが、それだけではなく、普段私たちが使っている人工物(artifact)もテクノロジーです。たとえば、「タバコの灰皿」も人が集まる場をつくるテクノロジーです。ゼミ紹介ビデオに少し詳しい説明があります。

Q:ICTに強くありませんがついていけますか?

ICT活用は目的ではなく、手段です。研究や実践に必要なければ使う必要はないですし、必要でしたら必要に応じて使えるようになっていってください。ただし、国際学会や国内の研究会や様々な場で発表していけるようにプレゼン力、メディア表現力はつけてもらいたいと思います。そういう意味でもメディア表現力が高いゼミであることはめざしたいです。

また、ゼミ生たちには自分たちでワークショップを企画し、実施することを強く推進しています。これまでもゼミ生企画の多くのワークショップが実施されてきました。企画し、実施し、評価し、次に生かすというこのサイクルを何度か経験します。その際に、広報、教材制作、打ち合わせ、実施の際の説明などでICTを活用しますので、メディア活用には強く慣れると思います。これまでゼミ生たちが企画したワークショップの一部はこちらで紹介しています。

3年生秋学期:自分が調べた文献を他のゼミ生に紹介し対話する様子

3年生秋学期:自分が調べた文献を他のゼミ生に紹介し対話する様子

Q:ゼミの評価はどのようになっていますか?

ゼミの評価は自己評価です。ゼミの最初にルーブリックを共有し、本人と私が合意できればそれが評価です。その評価となる根拠を成果報告でプレゼンします。

ゼミの目標、方法、教材、評価などは以下のGoogle Spreadシートにまとめています。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19xmTFxaoIdoq0yoikeUNp5UqWbvSHCTgLe1teQ7a8HU/edit?usp=sharing

Q:卒業制作とはどういうものでしょうか?

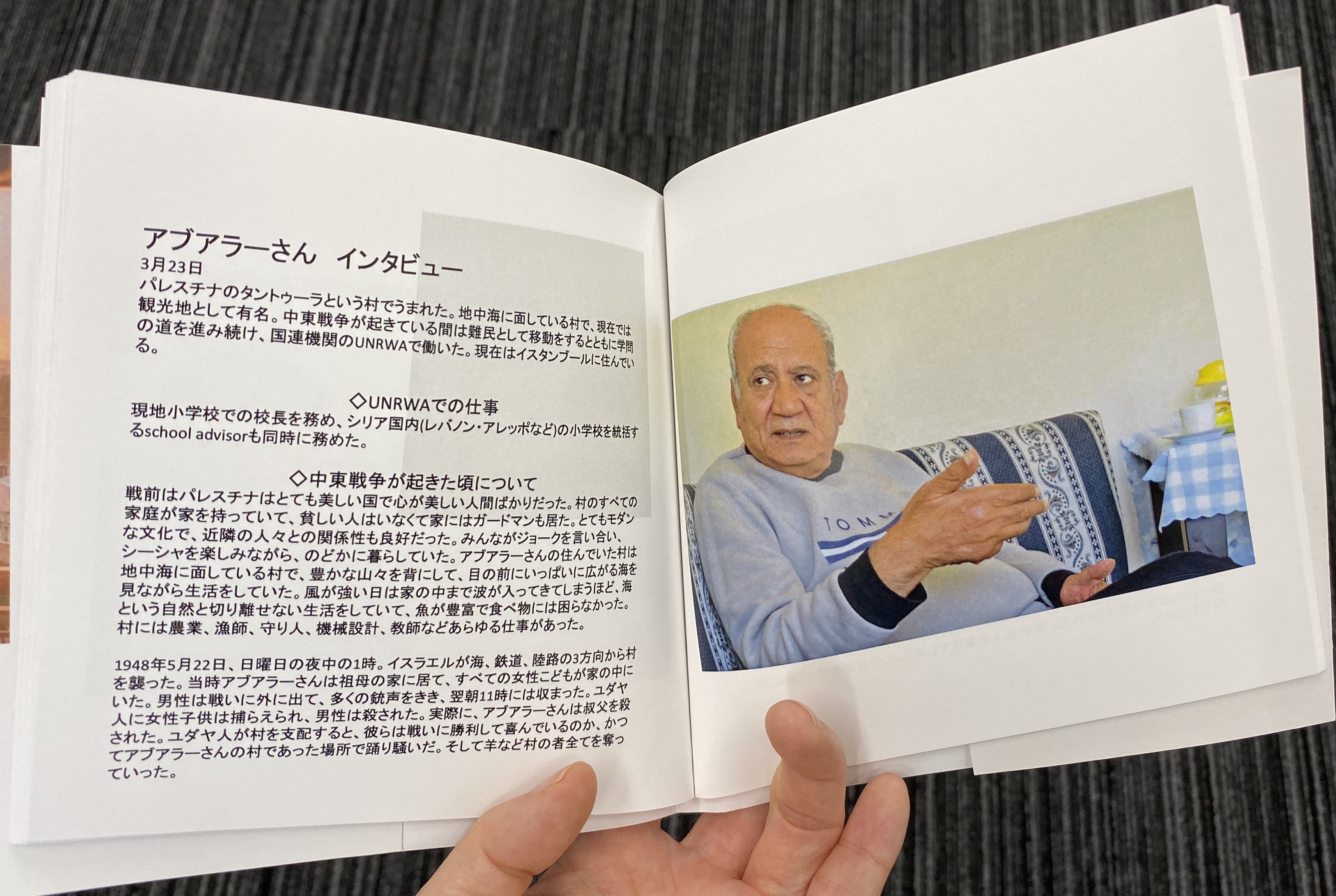

卒業制作は、卒業論文と同様で、問いを持ちそれを追求することを目的とします。卒業研究は、みなさんが取り組む実践についてまとめるもの(実践研究)、調査をしたこと(インタビューをしたこと)をまとめるもの(調査研究)、何か問いをもって文献を中心にまとめるもの(文献研究)、何か作品を作り出すもの(3期生でいうとミュージカルやダイバーシティ促進の映像制作など)。以下の映像は、学生がインドで調査してまとめた映像で、サンプルとして例示します。その下にあるブックレット(冊子)は、1期生の鈴木さんがトルコのフィールドワークの調査結果をまとめた卒業研究のひとつです。

Q:研究テーマはなんでもいいと聞いたのですか。

基本的には、自分の興味関心、問題意識をもったことを問いをもって探求していくのであればなんでもOKです。卒業研究をする意義は次の3点です。

(1)大学4年、ないしこれまでの学校教育の中で自分の問題意識や関心からはじめる探求(研究)を大学のうちに(しんどくても)経験をしておく!

(2)卒業論文・制作は、最初から明確なゴールがなく、作りながらわかっていくこと。それは大変で辛いことでもあるけれど、だからこそゼミで取り組む意義があるのでやる。ひとりでできることなら今じゃなくてもいいけれど、これは協力しながら進める事に意味があるから。

(3)論理的思考、論理的な説明、伝えるではなく分かる表現を鍛えること。これらはトレーニングで鍛えられるので、それを大学のうちにしっかり身につけておく。

研究=探究です。おそらくこんなに時間をかけて自分のやりたいことを自分で探して言語化(まとめていく)ことは初めてだと思います。不安もあるだろうけれど、だからこそゼミで取り組み意義があります。やったことがないこと、経験したことがないことは不安でいっぱいでしょうが、だからこそ、面白い、という発想で進めて行けたらいいなと思いました。

ゼミのガイダンスでも説明しましたが、卒業論文にはタイプとして①実践報告、②文献調査、③調査報告があります。3年生でゼミ生が参加したり、つくりだした活動について報告します。ただ報告するだけではなく、実際にやってみて成果と課題を巻きます。またなぜそれをするのかについては、先行研究を読んで意義をしっかり明確にします。これが実践報告です。

調査報告は、自分が知りたいテーマについてフィールドで調査(インタビューや観察)をしてそれをまとめます。調査したことをまとめるだけではなく、なぜそれを調査したのかを先行研究を読んで関連づけます。また調査の結果、わかったことをまとめます(考察)。1期生の鈴木慶樹さんがまとめてくれたものが参考になると思います。

文献調査では、自分が関心のある問い(たとえば、グループワークのデザイン、対話のデザイン、ICTを活用した英語教育など)について、幅広く文献で調べ、問いに答えていくように文献を整理していきます。

ほか、卒業制作というものがあります。岸ゼミでは、ミュージカルを作ったり、映画を作ったりするゼミ生がいますが、これは卒業制作として位置付けています。

(1期生の鈴木さんのトルコでの調査をまとめた冊子:調査報告&卒業制作)

(1期生の鈴木さんのトルコでの調査をまとめた冊子:調査報告&卒業制作)

Q:ゼミの時間以外の活動時間はどれくらい必要ですか?

岸ゼミでは、ゼミ以外の時間を多く使います。基本的に、ゼミ生は自分たちの興味関心、問題意識に基づいて社会と連携したプロジェクトつくります。これは個人でもグループでも可能です。ゼミではこれらの活動の進捗状況や悩んでいることを全体で共有したり議論したりするのに使いますが、基本的にこれらのプロジェクト活動はゼミの時間外で行います。また、ゼミとして行うオープンキャンパスでの活動、プレゼンテーション大会などにも基本的には参加したいので、ゼミの時間以外の時間を確保し、これらのプロジェクトや活動に参加できる学生を希望します。また、前提としてゼミは2年間最後まで参加してください。探求(研究)や活動を生み出すことはパワーがいりますが、多くを学ぶことができます。途中で投げ出さない人を第一に優先してゼミに入室していただきたいです。なお、ゼミの定員は15人前後です。3年生と4年生が合同で活動を行うことが多いためです。

プレゼンテーション大会にゼミの1コマを使います。2期生のプレゼン大会の準備の様子のビデオはこちらです。

Q:3・4年生の連携はありますか。

活動はほぼ合同でやります。ゼミはそれぞれ学年ごとにありますが(4年生は水4限、3年生は水5限)どちらにも参加できますし、多くが参加しています。ゼミ以外でも岸ゼミラウンジ、朝活、ランチ会、合宿、勉強会、輪読会などをゼミ性が企画したり、また、プロジェクトも一緒に活動も一緒に行います。合宿なども合同で行います。

2022年度合宿&スポーツ大会